만 65살 노인 인구가 늘어나면서 어르신을 돌보는 요양보호사가 더 많이 필요하지만, 자격증을 취득한 뒤 요양보호사로 활동하는 인력은 해마다 줄어든 것으로 나타났다. 자격증은 있지만 일하지 않는 요양보호사들이 활동할 수 있도록 안정적 일자리를 제공하는 한편, 숙련된 인력을 확보하기 위해 장기간 일할 수 있는 동력을 만들어줘야 한다는 제언이 나온다.

최근 국민건강보험공단 건강보험연구원은 2011년 요양보호사 자격취득자 가운데 한 번 이상 장기요양서비스를 제공한 4만539명을 2020년까지 10년 동안 추적 관찰해 그 결과를 담은 ‘요양보호사 근로환경 변화 탐색 연구(경승구·박세영·이호용·신예린)’ 보고서를 발간했다. 요양보호사 인권·노동 환경 등에 대한 실태조사는 있었지만, 이들을 장기간 추적 관찰해 일자리 진입과 이탈 시점·요인 등을 종합적으로 연구한 보고서는 이번이 처음이다.

연구 결과를 보면 2011년 자격증 취득 뒤 같은 해 요양보호사로 활동한 이들은 전체 자격취득자 8만3681명 가운데 25.3%로, 2012년 29.2%로 정점에 이른 뒤 지속적으로 감소해 2020년엔 1만6674명(19.9%)만 요양보호사로 일하고 있는 것으로 나타났다. 자격증이 있는 사람 10명 가운데 2명만이 돌봄 현장에 있는 셈이다.

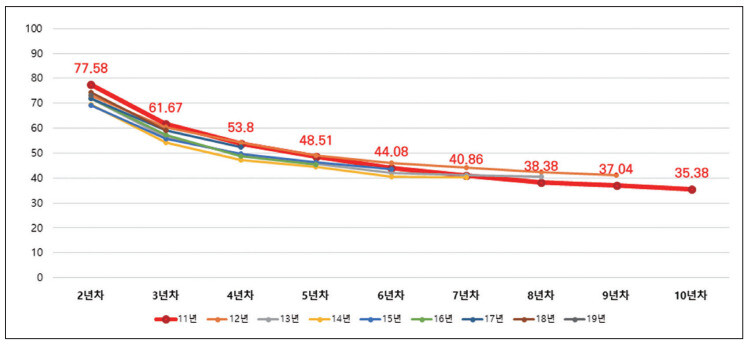

요양보호사 연도별 직종 유지율. ‘요양보호사 근로환경 변화 탐색 연구’ 보고서 갈무리.

숙련 수준이 높아질수록 돌봄 질이 나아질 수 있음에도 요양보호사의 장기간 근속 비율은 낮은 형편이다. 2011년 요양보호사 진입 이후 연차별 직업 유지율을 보면, 2년차 77.6%에서 3년차 61.7%, 5년차 48.5%, 7년차 40.9%, 10년차 35.4%로 시간이 지날수록 크게 떨어졌다.

요양보호사들이 일하는 노동 환경은 이들의 직업 유지율에 가장 큰 영향을 미친 것으로 분석됐다. 요양원 등 시설에서 일하는 경우, 어르신 집에 방문해 돌봄을 제공하는 요양보호사에 견줘 직업 이탈 위험이 3.1배에 이른다. 설립 주체가 지자체·법인 등 공공기관이 아니라 개인(민간)일 경우도 이탈 위험이 2.3배 높았다. 반면 연령과 월 보수액이 높을수록 직업 이탈 위험은 각각 0.78배, 0.9배 낮았다.

해당 보고서를 작성한 경승구 건강보험연구원 부연구위원은 요양기관의 전문성과 요양보호사 교육제도의 전문성을 높여야 한다고 제언한다. 경 부연구위원은 <한겨레>와 통화에서 “요양보호사는 연령이 증가할수록 이탈률이 낮아지는 특성을 보이기 때문에 적정 종사 시점과 고령 요양보호사들의 업무 강도 등에 대한 검토가 필요하다”며 “장기근속을 유도하기 위해 이탈률이 상대적으로 낮은 공공에서 운영하는 장기요양기관을 확대하거나 개인 운영 기관의 수준이 향상될 수 있도록 정책적 대안을 마련해야 한다”고 짚었다. 올해 6월 말 기준 전체 요양기관 가운데 국가나 지자체가 운영하는 비율은 0.9%로 1%에도 미치지 못한다.

젊은 연령의 요양보호사를 늘리고 요양보호사의 전문성을 강화하기 위한 방안으로 경 부연구위원은 “요양보호사 단일 직종으로 묶어두기보다는 다양한 방법으로 요양직종에 진입할 수 있도록 길을 열어둬야 한다”며 “보육교사는 2급 자격을 취득한 뒤 7년 자격을 쌓고 시험을 통과한 뒤 3년간 경력을 쌓아야 원장이 될 수 있듯이 요양보호사도 5년 정도 경력을 쌓은 뒤 교육을 받고 요양지도사 자격등을 취득하면 시설장으로 요양시설을 설립할 수 있도록 하는 등 경력 경로에 대한 개발이 필요하다”고 덧붙였다.