<한겨레> 자료사진

아직 갈길 먼 ‘웰다잉’

이아무개(53·인천시 계양구)씨는 아내와 사별한 2년 전의 ‘그때’를 생각하면 지금도 가슴이 아프다. 어느 날 폐암 말기 진단을 받은 40대의 아내는 느닷없이 닥친 죽음을 받아들이지 못했다. 내내 원망을 쏟아내고 항암치료에 따른 고통을 호소하며 “차라리 죽여달라”고 할 정도였다고 한다. 보다못한 이씨는 아내의 편안한 죽음을 위해 호스피스(완화의료 서비스) 전문 의료기관의 문을 두드렸다. 그러나 포기할 수밖에 없었다. “지금도 후회스러운 게 그때 무리를 하더라도 인간답게 갈 수 있도록 호스피스를 받도록 했어야 했는데… 하지만 가까운 병원에 좀체 자리(병상)가 나지 않았고, 치료비와 엄청난 간병비까지 경제적으로도 감당할 수 없었어요.” 아내는 그로부터 한 달 뒤 눈을 감았다.

호스피스 병상 전국 1천여개뿐

건보 적용도 지난해서야 이뤄져

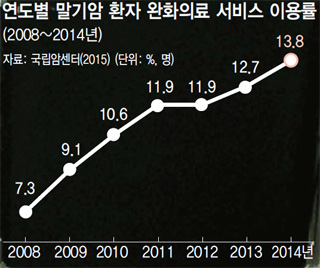

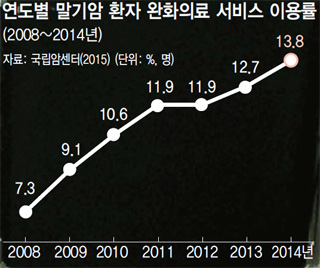

다각적 활성화 전략 필요” 지적 한국보건사회연구원의 최정수 박사팀이 14일 공개한 ‘호스피스 완화의료 활성화 방안’ 연구보고서를 보면, 호스피스 전문 의료기관을 한 번이라도 이용한 말기 암 환자는 2008년 5046명(7.3%)에서 해마다 꾸준히 늘어 2014년 현재 1만559명(13.8%)으로 증가했다. 하지만 이 수치는 영국(95%), 미국(43%) 등 선진국에 견줘보면 턱없이 낮은 수준이다.

한국보건사회연구원의 최정수 박사팀이 14일 공개한 ‘호스피스 완화의료 활성화 방안’ 연구보고서를 보면, 호스피스 전문 의료기관을 한 번이라도 이용한 말기 암 환자는 2008년 5046명(7.3%)에서 해마다 꾸준히 늘어 2014년 현재 1만559명(13.8%)으로 증가했다. 하지만 이 수치는 영국(95%), 미국(43%) 등 선진국에 견줘보면 턱없이 낮은 수준이다.

지난 8일 이른바 ‘웰다잉(좋은 죽음)법’이라고 불리는 ‘호스피스 완화의료 및 임종과정에 있는 환자의 연명의료 결정에 관한 법’이 국회를 통과한 뒤로 ‘인간다운 죽음’에 대한 사회적 관심이 커지고 있다. 호스피스 완화의료는 환자와 환자 가족이 겪는 통증과 신체적·심리적 문제 등을 종합적으로 평가 치료해 죽음 직전의 삶의 질 향상을 도모하는 의료행위다. 이 서비스를 이용하는 말기 암 환자는 꾸준히 늘고 있지만, 그 비율은 말기 암 환자의 15%도 안 되는 낮은 수준에 머물고 있는 것으로 나타났다.

‘웰다잉법’ 지난주 통과했지만

호스피스 병상 전국 1천여개뿐

건보 적용도 지난해서야 이뤄져

“노인요양서비스와의 연계 등

다각적 활성화 전략 필요” 지적

연도별 말기암 환자 완화의료 서비스 이용률

호스피스 완화의료 서비스를 활성화하기 위해서는 입원병상 수를 확대하고 환자 부담을 줄이는 등 갈 길이 멀다. 특히 보고서는 노인 장기요양 서비스와의 연계 등 다각적인 활성화 전략이 필요하다고 지적했다. 예컨대 노인들이 원하는 임종 장소로 자택이나 요양시설의 비중이 높아지는 흐름에 발맞출 필요가 있다는 것이다.

최 박사팀은 이와 관련해 2015년 9월부터 한 달간 노인 장기요양 시설 종사자들의 호스피스 완화의료 서비스에 대한 인식을 조사했다. 시설 종사자의 38.9%는 정부의 호스피스 완화의료 사업에 대해 “잘 모른다”고 답했고, 6.3%는 “전혀 모른다”고 답했다. 이 서비스가 건강보험 적용 대상이 된다는 사실도 응답자의 44.6%가 잘 모른다고 답했고, 26%는 전혀 모른다고 응답한 것으로 나타났다. 보고서는 “말기 암 환자들이 이용하는 시설 종사자들의 호스피스 완화의료 서비스에 대한 낮은 인식은 서비스 이용률 저조와 무관하지 않기 때문에 이에 대한 적극적 대책이 필요하다”고 지적했다.

호스피스 완화의료 서비스는 우리나라의 경우 1960년대 민간 차원에서는 일찍이 도입됐으나, 정부 차원에서는 2003년 법제화 이후 지난해 7월에야 말기 암 환자의 호스피스 입원에 대한 건강보험 수가가 도입됐다. 전문기관은 지난해 말 기준으로 모두 64곳, 1053병상인데 이는 2015년까지 2500병상을 확보한다던 애초 계획에 한참 뒤떨어진 수치다. 정부는 가정호스피스 제도 도입도 추진 중이다.

이창곤 기자 goni@hani.co.kr