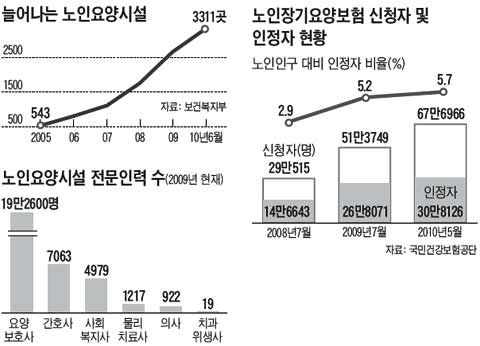

[1] 못 믿을 요양 시설… 신고제로 누구나 운영 가능, 오피스텔·모텔 개조해 만들어

안정제 먹여 재우거나 묶어놓기도… 입소 뒤 건강 되레 악화되기 일쑤

서울에서 문구점을 운영하는 이정숙(가명·40)씨는 2008년 6월 치매에 걸린 어머니를 맡기기 위해 요양시설을 네 차례나 옮겼다. 이씨는 "나와 오빠 부부는 맞벌이에다 자식이 셋씩이나 있고, 결혼도 하지 않은 막내에게 어머니를 맡길 수도 없어 요양시설을 찾아다녔다"며 "그런데 맡길 만한 곳을 찾기가 정말 어려웠다"고 말했다.

처음에 간 곳은 경기도 안산의 한 요양병원이었다. 한 달에 150만원이나 들었다. 하지만 이씨는 1년 뒤 어머니가 혼수상태에 빠졌다는 연락을 받았다. 어머니를 응급치료한 인근 종합병원 의사는 "요양병원에서 준 처방약과 어머니 체질이 맞지 않았던 것 같다"고 했다. 이씨는 어머니가 이름도 알 수 없는 신경안정제를 1년 내내 복용하고 있었다는 사실을 뒤늦게 알았다. 이씨는 요양병원에서 치매 환자를 잠재우기 위해 신경안정제를 먹인 것으로 추정했다.

- ▲ 경기도의 한 요양원 현관에 한 노인이 멍하니 앉아 있다. 아픈 몸을 이끌고 요양원에 들어가는 많은 노인이 불친절한 요양보호사들과 청결하지 않은 시설 때문에 이중 삼중의 고통을 겪고 있다. /채승우 기자 rainman@chosun.com

두 번째로 찾은 곳은 전남 무안의 요양원이었다. 어머니 고향인 데다 바닷가에서 가까워 환경이 좋아 보였다. 생활비도 한 달 45만원으로 저렴했지만 서울 사는 3남매가 자주 들르기엔 너무 멀었다.

경기도 안양의 요양원으로 어머니를 옮겼는데, 어느 날 어머니는 약물 과다 복용으로 응급실에 실려갔다. 장애등급 1급인 어머니는 고혈압 약과 치매 약을 제대로 챙겨주는 사람이 없어 한 달치 약을 보름 만에 다 먹어버렸던 것이다. 요양원에선 모기약도 뿌리지 않았는지 어머니 얼굴은 온통 모기에 물린 자국이었다.

작년 10월부터 어머니가 네 번째로 지내는 곳은 경기도 군포의 요양원이다. 이 요양원에선 별다른 사고는 없었다. 하지만 이곳은 노인들을 재우기 위해서인지 항상 불을 꺼놓고 있었다. 이씨는 "어머니가 요양시설에서 잘못된 게 한두 번이 아니어서 늘 걱정"이라고 했다.

◆온몸 만신창이 된 채 숨지기도

요양시설은 허가제가 아닌 신고제여서 누구나 시설을 운영할 수 있다. 일부 요양원들은 오피스텔이나 모텔을 개조하기도 한다. 환자들의 움직임을 최소화하기 위해 좁은 병실에 환자들을 가둬놓거나 묶어놓기도 한다.

서울 서초구에 사는 주부 김성복(가명·42)씨는 "5년 전 요양병원에서 치매 치료를 받다 세상을 떠난 아버지를 생각하면 지금도 피눈물이 난다"고 했다. 김씨 아버지는 80세이던 2004년 4월 뇌경색으로 쓰러졌다. 아버지는 대소변도 스스로 해결하지 못했다. 처음 1년은 어머니가 집에서 돌봤다. 하지만 74세 어머니가 자신보다 무거운 아버지를 24시간 병수발하는 건 무리였다. 가족들은 이듬해인 2005년 중반 한 달에 140만원 내는 요양시설로 아버지를 모셨다. 그러나 아버지는 입원한 지 반 년도 안 돼 욕창과 멍으로 온몸이 만신창이가 된 채 세상을 떠났다. 김씨는 "아버지가 자꾸 집에 가겠다고 하니까 간호사들이 압박붕대로 팔다리를 묶어놨다. 말을 잘 듣지 않는다며 엉덩이와 볼을 때리기도 했다"며 "내가 지쳐서 쓰러지는 한이 있더라도 직접 모셨어야 했는데…"라고 후회했다.

주부 이영미(가명·46·서울 영등포구)씨는 지난해 치매에 걸린 아버지가 요양병원에 입원한 지 40일 만에 몸 한쪽이 마비되고 말도 못하는 등 증상이 악화하자 집으로 모셨다. 간병인들은 자리를 비우고 환자들을 방치했다. 이씨는 아버지를 집에서 모시기 위해 학원에서 공부하며 요양보호사 자격증을 땄다. 이씨는 "학원 강사가 내 말을 듣더니 ''하긴 요양시설에 가 있었으면 (아버지는) 몇 달 만에 돌아가셨을 거다''고 말하더라"고 했다.

◆영리목적 시설이 문제, 감시도 부족

나이 들어 눈이 침침하고 거동이 불편한 노인환자들에겐 일반 병원보다 더 좋은 시설이 필요하지만 현실은 그렇지 않다. 국가인권위원회의 ''2008~2009 인권상담 사례집''에 따르면, 말을 듣지 않는다며 노인을 때리고 기저귀를 제때 갈아주지 않으면서 밤에 소변이 샐까 봐 몸에 테이프를 붙였다가 아침에 떼는 노인요양원도 있었다. 한 노인요양원에서는 간병인이 할머니의 양말을 신기는 과정에서 가슴을 눌러 갈비뼈를 부러뜨린 일도 있었다.

최성재 서울대 사회복지학과 교수는 "요양서비스 교육을 제대로 받지 않은 사람들이 영리를 목적으로 요양시설을 운영하는 경우가 많아 문제가 되는 것 같다"며 "치매·중풍 환자들이 하소연할 방법도 없고 정부의 감시 체계가 부족하다 보니 노인 요양시설들이 ''사각지대''가 되고 있다"고 말했다.

●요양원·요양병원의 차이는? 요양원은 65세 이상만… 의사 면허여부도 달라

''○○요양원''이라는 이름이 붙은 노인요양시설은 65세 이상 노인 가운데 치매·중풍 등 노인성 질환으로 도움이 필요한 노인들을 보살피는 곳이다. 노인장기요양보험에 따라 장기요양 1~3등급 판정을 받은 노인들이 들어갈 수 있다.

요양병원은 노인을 치료하는 의료시설이지만, 요양시설처럼 나이 제한이 없다. 병원이기 때문에 건강보험이 적용된다. 노인성 질환으로 치료와 요양이 필요한 환자가 대상이다.

요양원은 개인이나 법인 아무나 운영할 수 있고, 병원이 아니기 때문에 의사나 간호사가 상주할 필요는 없다. 사회복지사는 입소자 30명 이상시 1명 이상, 간호사 또는 간호조무사가 입소자 25명당 1명 이상만 있으면 된다.

이에 비해 요양병원은 의사나 한의사만 세울 수 있다. 의료진도 연평균 1일 입원 환자 40명당 의사 1명, 간호사는 입원 환자 6명마다 1명 이상 있어야 한다. 이 때문에 입원 비용은 요양원이 상대적으로 싸다. 요양원은 본인 부담금 20%와 장기요양보험 80%로 운영되고, 본인 부담금은 한 달 평균 40만~50만원이다. 그러나 요양병원은 병원이어서 치료비 등 개인 부담금이 많다. 시설이 좋은 1등급 요양병원은 한 달 평균 150만~170만원이 든다.